編者按:福建是中國宋代大儒朱熹出生、成長、終老之地,被譽為“海濱鄒魯”。朱子文化蘊含的豐富的哲學(xué)思想、人文精神、教化思想、道德理念,是中華民族現(xiàn)代文明建設(shè)的重要資源。《福建日報》9月2日整版刊發(fā)文章《朱子文化,在福建“活”起來》,講述福建省深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想,推動朱子文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展的生動實踐和豐碩成果。

剛剛過去的暑假,福建省各地朱子文化研學(xué)游熱度滿滿。

在建陽區(qū)考亭書院,游客循著導(dǎo)覽,細(xì)致觀摩依據(jù)古圖重建的宋代建筑風(fēng)貌,沉浸式體悟朱子昔日講學(xué)的盛況。

在尤溪縣朱子文化園,常常舉行“束脩六禮”(將芹菜、蓮子、紅豆等六種象征性意義的物品敬獻(xiàn)給教師)等傳統(tǒng)活動。南溪書院飛檐斗拱,活水亭下天光云影,近3年來,當(dāng)?shù)刂熳游幕嚓P(guān)旅游線路,吸引280多批次6萬余名外地學(xué)子前來研學(xué)旅行。

近日,尤溪小學(xué)生在暑期研學(xué)活動中誦讀《觀書有感》。吳振湖 羅昱倫 攝

朱子文化的魅力源自哪里?

對于許多人來說,認(rèn)識朱熹也許是從小學(xué)課本開始,從“為有源頭活水來”的朗朗上口,到“萬紫千紅總是春”的愉悅明朗,不知不覺間被他的詩句澆灌了心靈。

但對于福建人來說,孩童嬉戲跑過的公園,狼吞虎咽吃下的一碗面,經(jīng)過祖祠時偶然抬頭看到的家訓(xùn),也許都跟朱熹有關(guān)。

在這里,朱子文化融于山水之間、煙火味里……

山水之間,尋訪朱子足跡

“我慚仁知心,偶自愛山水。蒼崖無古今,碧澗日千里。”朱熹的《武夷精舍雜詠》等詩常向福建的山水致意。

福建省文物局編纂的《朱子福建史跡圖集》總結(jié),朱熹出生、成長、終老于福建,求師問學(xué)、居處著述、授徒講學(xué)、為官從政、訪游出行,絕大部分時間在閩。他所創(chuàng)立的理學(xué)被稱為“閩學(xué)”,福建也因此得名“海濱鄒魯”,成為僅次于孔孟之鄉(xiāng)的儒學(xué)重地。

武夷精舍航拍圖。于雅文 攝

福建的山川河流不僅滋養(yǎng)了他,也在某種程度上成為朱子思想的生動鏡像,折射出一個個立體的朱子。

憂國憂民的朱子,在漳州白云書院的楹聯(lián)里——“地位清高,日月每從肩上過;門庭開豁,江山常在掌中看”,寥寥數(shù)語,將儒者身在書齋、心系天下的擔(dān)當(dāng)說得淋漓盡致;也在武夷山五夫鎮(zhèn)身體力行的愛民實踐里,他親手創(chuàng)辦的“社倉”,讓農(nóng)民得以在青黃不接和受災(zāi)時,以低息或無息向社倉借貸糧食,秋冬再收割繳還。

一心治學(xué)的朱子,在泰寧“會得古人心,開襟靜無語”的梨木拓板里;在武夷山為門人宿所“觀善齋”的題詩中:“負(fù)笈何方來?今朝此同席。日用無余功,相看俱努力”;也在他在建陽寒泉精舍創(chuàng)作的十九部二百六十六卷著述里。

通透灑脫的朱子,在武夷山九曲溪艄公嘹亮的吟唱里;溫情體貼的朱子,在賦詩“蔥湯麥飯兩相宜,蔥補丹田麥療饑。莫道此中滋味薄,前村還有未炊時”安慰女兒的故事里;重小家也重大家,看重家庭的朱子,在大街小巷的祠堂里,過去,老百姓沒有祠堂,只能“路祭”先人,而朱熹規(guī)制了祠堂的建構(gòu),使祠堂進(jìn)入了民間生活。

行路亦是讀書,從閩北的武夷勝境到閩南的同安孔廟,從閩東的連江古渡到閩西的冠豸山房,走過八閩的山山水水,一代大儒鮮活的一生便也躍然紙上。

如何在山水間講好朱子故事?福建省各地正努力“串珠成鏈”。今年4月,《朱子閩北行跡圖》發(fā)布,以地圖的形式繪出武夷精舍、考亭書院、星溪書院、紫陽樓、五經(jīng)博士府等140余處朱子遺存,成為讀懂文化山水的清晰指南。

南溪書院。吳振湖 羅昱倫 攝

與此同時,“朱子之路”研習(xí)營活動在福建省已連續(xù)舉辦17年。7月16日,第十八屆“朱子之路”暨2025漢學(xué)青年學(xué)者研習(xí)營開營,共有91名來自清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)等高校的學(xué)生參與。其中,來自美國、巴拿馬、韓國等20余個國家的外籍留學(xué)生有44人。

5天時間,研學(xué)隊伍以“朱子學(xué)的傳承與創(chuàng)新之旅”為題,在閩北的蒼翠間重走朱子問道之路,于書院斑駁的碑石間觸摸千年理學(xué)脈動,在躬身實踐中認(rèn)真體會朱子文化的真義。

蹚過九曲溪畔,中山大學(xué)博士研究生祝紅玉說:“這是一場跨越千年的文化對話,既有實地考察,又有專家講座和學(xué)術(shù)研討,用知行合一的探索,讓抽象的義理變得可親可感。”

相知無遠(yuǎn)近。尼泊爾籍留學(xué)生高文信被一路走來的古建之美深深震撼。他說:“在所有國家,古建筑都是靜默的史書。這一路上,看到很多古建筑仍舊被很好地保存、修繕和復(fù)原,我覺得很感動。文化的傳承和發(fā)展要寄托在具體的載體上,比如建筑、書籍、技藝等等,這些做法很值得學(xué)習(xí)和借鑒,也為我日后的研究提供了新思路。”

在北京外國語大學(xué)就讀的蘇丹籍留學(xué)生艾莎說:“來中國前,我就了解過關(guān)于‘天下一家,世界大同’的哲學(xué)觀,它承載了世界人民對美好家園的共同期盼。這次來到南平,學(xué)習(xí)朱子文化,我對‘天下大同’的理解更深了。”

而“理解更深一點”也正是主辦方舉辦活動的初衷。華東師范大學(xué)終身教授朱杰人是活動的倡議者之一。他說,“朱子之路”不是短短幾天的旅程,而是一條“一直在路上”的“探索之路”,是一條“永遠(yuǎn)走不完”的“生命之路”,更是一條“不應(yīng)該走完”的“人類文明之路”。

古今論道,激活思想對話

除了遍布八閩的遺存,朱熹還留下了什么?

學(xué)者蔡尚思說:“東周出孔丘,南宋有朱熹;中國古文化,泰山與武夷。”

孔子作為中國文化史上第一個集大成式的人物,對歷代中國文化進(jìn)行了一個總結(jié)。而朱熹對孔子以后1500年的儒學(xué)又進(jìn)行了總結(jié),在繼承中發(fā)展了儒學(xué)。

明清學(xué)術(shù)史研究的大家黃宗羲提到朱熹時,曾這么形容他的學(xué)術(shù)體系:“致廣大、盡精微、綜羅百代。”

如何致廣大而盡精微,從而實現(xiàn)傳統(tǒng)文化的創(chuàng)新發(fā)展?朱熹留下了“求索”和“論道”等窮盡學(xué)問的范式。

在建陽云谷山,朱熹與弟子蔡元定常常“懸燈對望”,兩人通宵達(dá)旦論學(xué)解難,直到達(dá)成共識破解迷惑。朱熹注釋《四書》,編寫《近思錄》《資治通鑒綱目》等書中,都有蔡元定的獨到見解。

位于建陽莒口鎮(zhèn)馬伏村的寒泉精舍,是朱子創(chuàng)辦的第一所書院,也是其母祝夫人安葬之地。現(xiàn)寒泉精舍文化園,在原遺址基礎(chǔ)上精準(zhǔn)還原了宋代建筑風(fēng)貌。施辰靜 攝

此外,無論是轟動一時的“鵝湖之會”,還是對后世影響深遠(yuǎn)的“朱張會講”,學(xué)問都在不停突破固有思維、不斷兼容并蓄中互相提升。

“朱張會講”時,四面八方的讀書人紛紛跋山涉水,渡船過江,造成“四方之學(xué)者畢至”“來學(xué)者座不能容,飲馬池水立涸”的盛況。

會講中,朱熹和張栻圍繞“太極、乾坤、中和、仁”這四個議題,也是當(dāng)時學(xué)術(shù)界最前沿最核心的問題爭了個天昏地暗,旁聽的讀書人“跟著三天三夜沒有合眼”。最終,兩人在很多方面達(dá)成一致,張栻?qū)鎸W(xué)派的發(fā)展方向做了調(diào)整,朱熹的“中和舊說”也決定性地轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸泻托抡f”。

斯人遠(yuǎn)去,弦歌未絕。那一座座由求同存異的學(xué)術(shù)之辯、和而不同的包容之心而砌成的理學(xué)高峰,早已融入中華傳統(tǒng)文化的巍峨群山中,更成為福建取之不盡的文化富礦。

今天的中國,同樣是歷史的中國的延續(xù),我們該如何從朱熹的實踐中得到啟迪,以時代精神激活中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的生命力?

2005年9月,“福建社會科學(xué)院·中國社科院哲學(xué)所宋明理學(xué)研究中心”(以下簡稱“研究中心”)正式成立,掛靠武夷學(xué)院。

20年來,秉承“求索”精神,研究中心深入開展宋明理學(xué)尤其是朱子學(xué)領(lǐng)域的研究和交流,建立研究宋明理學(xué)的文獻(xiàn)資料館,組建科研團(tuán)隊深入開展研究闡釋,先后出版《大教育家朱熹》等朱子學(xué)研究論著60多部、《宋明理學(xué)研究叢書》10部,撰寫發(fā)表《論朱熹“人與自然和諧”的本真追求》等高質(zhì)量論文230多篇,獲批國家社科基金項目29個、教育部人文社科研究基金項目8個、福建省社科規(guī)劃項目24個。

2021年3月,習(xí)近平總書記來到武夷山朱熹園,繼續(xù)為如何繼承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的時代之問指明方向。

站在朱熹民本思想的論述墻前,總書記感慨:“我們要特別重視挖掘中華五千年文明中的精華,把弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化同馬克思主義立場觀點方法結(jié)合起來,堅定不移走中國特色社會主義道路。”作為習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的重要孕育地和實踐地,福建深刻領(lǐng)悟“第二個結(jié)合”的理論邏輯、歷史邏輯和實踐邏輯,以高度的文化自信,擔(dān)負(fù)起新時代新的文化使命——

以“融通朱子文化,夯實文明根基,不斷開辟馬克思主義中國化時代化新境界”等為主題,先后舉辦了三屆考亭論壇、兩屆武夷論壇,邀請全國各地學(xué)者來到福建,共赴朱子文脈傳承之約。

與中國社會科學(xué)院哲學(xué)研究所簽訂《朱子文化傳承發(fā)展長期合作框架協(xié)議》,并共同舉辦“兩個結(jié)合”重要論述學(xué)習(xí)研討會,以“鑄就中華文化新輝煌、開創(chuàng)人類文明新形態(tài)”主題,深入闡釋“兩個結(jié)合”重要論述的重大意義。

繼續(xù)加強宋明理學(xué)中心建設(shè),并出版《朱子文化與社會主義核心價值觀》等書籍。

推動國際儒學(xué)聯(lián)合會在考亭書院設(shè)立全國第四個國際性儒學(xué)研修基地——“朱子研修基地”,并通過整合專家資源、深化學(xué)術(shù)研究、聯(lián)合推廣傳播等,不斷推動朱子文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展。

……

在思想的碰撞交流中,專家學(xué)者不斷凝聚出共識:只有在“兩個結(jié)合”和文化“兩創(chuàng)”中賡續(xù)中華文脈,才能讓中華文明“亙古亙今”,讓世界看到中華文明歷久彌新的生命力吸引力。

煙火味里,文化可觸可感

傳統(tǒng)文化既要“登峰”,也要“落地”。

在福建,人們從典籍中讀懂朱子,在生活中親近朱子。

800多年來,朱子文化早已融入街巷,走進(jìn)普通人柴米油鹽里的尋常日子。

在尤溪,形似筷子、口感Q彈的朱子面已流行近千年,至今仍是當(dāng)?shù)厝艘蝗杖偷氖走x主食。而在縣城的影院,欣賞朱子古琴音樂會,也成為當(dāng)?shù)厝藭r常遇見的“文化大餐”。

朱熹是古琴大師,撰有《琴律說》,創(chuàng)作有《月坡》《碧澗流泉》《水清吟》等多首琴曲。音樂會上,現(xiàn)代演奏者將古琴與簫、箏、鼓、箜篌等樂器合奏,并融入尤溪當(dāng)?shù)氐拿耖g音樂元素,令相聚的市民和游客于琴聲中共品“勝日賓友來,琴觴共舒憂”的意境。

在建甌市朱子小學(xué),不少學(xué)生感慨:“我出門遇到朱子,進(jìn)門還是看見朱子。”這里一進(jìn)校門,就可以看朱熹銅像和朱子主題文化長廊;校園里,學(xué)生哼唱著“閩江上流建州府,理學(xué)名城有溫度;建溪唱詩芝山和,滿城春風(fēng)人舒服……”的方言歌謠,而出了校園,學(xué)校西面就毗鄰與朱熹頗有淵源的建安書院與艮泉井,西北面則曾是朱熹的博士府。

武夷山市五夫鎮(zhèn)朱子雕像。朱燕濤 攝

今年,南平市朱子文化研究會在武夷山五夫鎮(zhèn)做了一項問卷調(diào)查,調(diào)查結(jié)果顯示“38%的受訪者愿行朱子婚禮,86%的受訪女青年期待花轎迎親”。朱子家禮在武夷山的深厚群眾基礎(chǔ)可見一斑。

2019年,朱子婚禮成為省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目。2021年入選全國婚俗改革試點后,武夷山從《朱子家禮·婚禮》中提煉出媒妁禮、納采禮、醮子禮等7個核心環(huán)節(jié),創(chuàng)新推出酒店版、公園版、居家版3種婚禮腳本,以滿足不同新人的需求。今年7月,武夷山《傳承朱子婚禮文化扎實推進(jìn)移風(fēng)易俗》入選全國移風(fēng)易俗優(yōu)秀創(chuàng)新案例。

讀朱子、寫朱子、畫朱子、唱朱子、講朱子……穿梭在大街小巷,朱子親切得像大家的“身邊人”。

因為親切,人們總試圖尋找更鮮活、感性的表達(dá)。

2015年,“85后”青年雷希穎在家鄉(xiāng)政和縣開辟了文化賦能“試驗田”,推出“大話熹游文化IP”項目,打造“卡通朱子”形象。

項目運營至今,已創(chuàng)作超2000幅IP衍生作品。在線上,先后推出了《茶》《禮》《朱子與武夷山》《二十四節(jié)氣》《中華傳統(tǒng)節(jié)日》相關(guān)主題100余部動畫短片,全網(wǎng)累計傳播量超3.5億次。在線下,“朱子+田園”“朱子+黨建”等朱子文化主題旅游產(chǎn)品不斷上新,成為鄉(xiāng)村旅游的“金牌向?qū)А薄?/p>

在“混知”團(tuán)隊主創(chuàng)的《半小時讀懂朱熹》里,朱子的童年、青年、中年對應(yīng)好幾個版本的漫畫形象。其中,幼年“小朱”漫畫形象十分可愛,一撮頭發(fā)似毛筆頭,動作神態(tài)無不體現(xiàn)孩子與生俱來的機靈好動,讓年輕讀者一看就平添好感。

朱子的理學(xué)觀點也被轉(zhuǎn)化成了通俗化的表達(dá)——譬如“月映萬川,理一分殊”,就是宇宙本原的那個“理”就像天上的月亮,整個夜空只有一個,但是你再往下看,人間的千萬條河上,卻倒映出了千萬個月影。無數(shù)條河里的月影,就是千千萬萬個具體的“理”,任何小小事物后面,都藏著那個最根本的“理”。

因為創(chuàng)作而親近朱子文化,主創(chuàng)焦旭顛覆了對朱子的認(rèn)識。與之相呼應(yīng),《半小時讀懂朱熹》還設(shè)置了番外篇,將朱子對寫詩、彈琴、飲茶等的喜好集中在一章,并題為“朱子有趣的靈魂”。

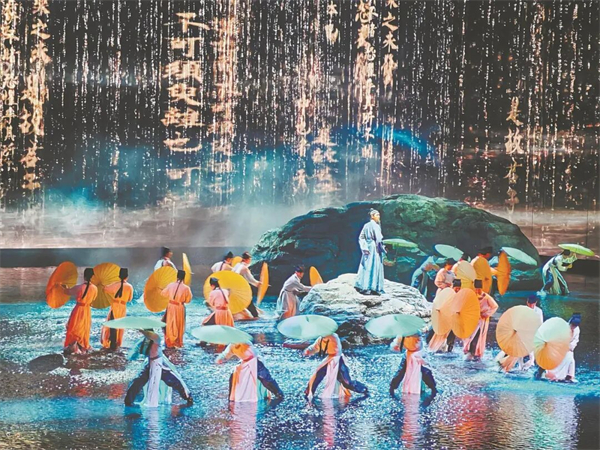

在武夷山上映的山水史詩《月映武夷》則選擇以東方美學(xué)為“共情密碼”。

《月映武夷》中的場景。王玥明 攝

當(dāng)大屏之上的建盞歷經(jīng)揉泥、拉坯和火的重重考驗,發(fā)生璀璨的曜變,觀眾自然產(chǎn)生“人生亦是如此”的領(lǐng)悟;當(dāng)朱熹在雨中開悟,心潮澎湃地說:“我觀千仞丹崖受云雨剝蝕而不崩,方悟‘理’在天地裂痕處生長;我觀九曲溪遇頑石則繞行,遇平緩則蓄勢,方知‘理’乃剛?cè)嵯酀溃 庇^眾的情緒也在此刻登頂,與他一同沉浸在豁然開朗的狂喜之中……

“不給予答案,而是讓觀眾有思考的留白;不灌輸說教,卻讓一方文化自然地在來客心中生長發(fā)芽。”主創(chuàng)團(tuán)隊介紹,他們想遞給觀眾一個打開文化之門的鑰匙,而鑰匙背后的世界,是每個人關(guān)于傳承的不同感悟。

山水中,種種感悟終將匯聚成今人之“道”——讓每個文明都能在現(xiàn)代化浪潮中守牢根脈,讓每個生命都能從這根脈中得到滋養(yǎng)!

來源|《福建日報》2025年9月2日第8版深讀

作者| 《福建日報》記者 謝婷